大学生新闻网,大学生新闻发布平台

躬耕瓜田问农需:合工大学子田间课堂探解“虫肥之困

7月13日下午,合肥工业大学化学与化工学院“乡村振兴”实践团队转战庐江县钟家岗村,走进王女士的瓜田大棚。25亩连栋大棚内,翠绿的瓜秧蔓延伸展,实践队员们俯身垄间,在蒸腾的热浪中倾听一位现代种植户王女士的“虫肥忧思录”,以科技视角解读田间难题。

大棚里的成本账:肥药之困与叶螨之殇

“肥料用多少,全看西瓜长势说话。”王女士抹了把汗,指着长势不一的瓜秧道出种植智慧。她详细介绍了大棚西瓜的肥料使用策略——农家肥打底,复合肥追施,近年尝试的液体肥成本不菲且难以量化具体吨位。当话题转向虫害,她的眉头骤然紧锁,高温天气更令叶螨肆虐成灾,传统农药在顽固虫害前收效甚微。这不仅是王女士一家的困境,团队在后续走访中反复听到农户对新型高效农药的迫切呼唤。

田科技对话:从经验种植到精准农业

实践团队与农户的讨论首先深入田间管理细节:双方探讨了肥料直施与滴灌技术的结合可能。队员们观察到,滴灌虽普及,但肥料配比仍依赖经验判断。“长得好就少施,长得弱就多补”的传统做法,呼唤更科学的营养诊断与精准调控技术。而针对叶螨等顽固害虫,农户普遍反映现有防治手段“力不从心”。团队结合前期实验室对农药成分的研究,指出当前市面液体肥料普遍缺乏植保功能,虫肥分治模式亟需向“药肥一体化”升级。王女士对团队详实记录虫害位置、作物反应的行为连连称赞,这凸显了建立农田数据档案对精准施策的关键价值。

当课本里的叶螨真实啃噬着瓜叶,当农户掰着指头算不清肥料吨耗,抽象的理论瞬间具象为沉甸甸的责任。当团队成员赠送给农户韩效钊教授团队的液体肥时,农户的信任,让队员深感科研价值的重量。也让我们深刻认识到:高校技术不应止步于论文专利,更要能解农户眉间愁、心头急。与此同时,汗水浸透的工装、沾满泥土的球鞋,让“艰辛”二字不再空洞。弯腰一小时除草已腰酸背痛,农户却年复一年面朝黄土。这堂生动的实践课让队员读懂‘粒粒皆辛苦’背后,是无数坚韧脊梁的托举。

夕阳为瓜田镀上金边,实践团队的思考愈发深邃。王女士大棚里的“虫肥之困”,是中国设施农业转型升级的微观镜像。合肥工业大学化学与化工学院“学农支农”实践团队此次深入庐江田间,不仅是用脚步丈量农情,更是以专业嗅觉捕捉科研攻关的靶点——开发高效药肥合剂、构建作物营养-植保智能决策系统、推动农业大数据应用。这些从泥土中“生长”出的课题,将为高校科技创新注入澎湃的乡土动能。

大棚里的成本账:肥药之困与叶螨之殇

“肥料用多少,全看西瓜长势说话。”王女士抹了把汗,指着长势不一的瓜秧道出种植智慧。她详细介绍了大棚西瓜的肥料使用策略——农家肥打底,复合肥追施,近年尝试的液体肥成本不菲且难以量化具体吨位。当话题转向虫害,她的眉头骤然紧锁,高温天气更令叶螨肆虐成灾,传统农药在顽固虫害前收效甚微。这不仅是王女士一家的困境,团队在后续走访中反复听到农户对新型高效农药的迫切呼唤。

田科技对话:从经验种植到精准农业

实践团队与农户的讨论首先深入田间管理细节:双方探讨了肥料直施与滴灌技术的结合可能。队员们观察到,滴灌虽普及,但肥料配比仍依赖经验判断。“长得好就少施,长得弱就多补”的传统做法,呼唤更科学的营养诊断与精准调控技术。而针对叶螨等顽固害虫,农户普遍反映现有防治手段“力不从心”。团队结合前期实验室对农药成分的研究,指出当前市面液体肥料普遍缺乏植保功能,虫肥分治模式亟需向“药肥一体化”升级。王女士对团队详实记录虫害位置、作物反应的行为连连称赞,这凸显了建立农田数据档案对精准施策的关键价值。

(图1团队成员与王女士细致沟通)

汗水浇灌的青春答卷:从实验室到田地当课本里的叶螨真实啃噬着瓜叶,当农户掰着指头算不清肥料吨耗,抽象的理论瞬间具象为沉甸甸的责任。当团队成员赠送给农户韩效钊教授团队的液体肥时,农户的信任,让队员深感科研价值的重量。也让我们深刻认识到:高校技术不应止步于论文专利,更要能解农户眉间愁、心头急。与此同时,汗水浸透的工装、沾满泥土的球鞋,让“艰辛”二字不再空洞。弯腰一小时除草已腰酸背痛,农户却年复一年面朝黄土。这堂生动的实践课让队员读懂‘粒粒皆辛苦’背后,是无数坚韧脊梁的托举。

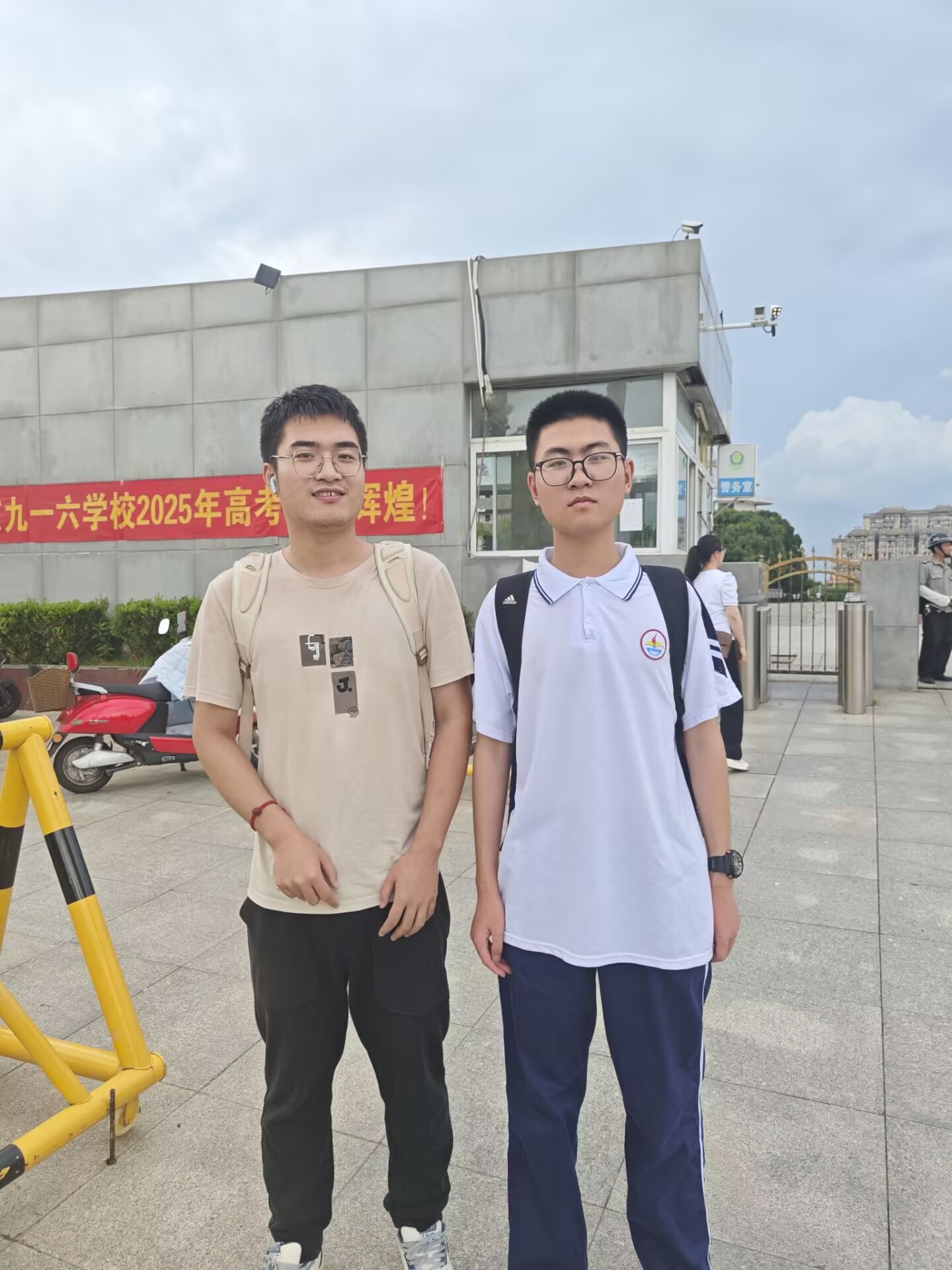

(图2团队成员与瓜农合影留念)

田垄深处的回响:把论文写在解农忧的第一线夕阳为瓜田镀上金边,实践团队的思考愈发深邃。王女士大棚里的“虫肥之困”,是中国设施农业转型升级的微观镜像。合肥工业大学化学与化工学院“学农支农”实践团队此次深入庐江田间,不仅是用脚步丈量农情,更是以专业嗅觉捕捉科研攻关的靶点——开发高效药肥合剂、构建作物营养-植保智能决策系统、推动农业大数据应用。这些从泥土中“生长”出的课题,将为高校科技创新注入澎湃的乡土动能。

(图3团队成员与瓜农王女士合影留念)

当工大学子将实验室的精密仪器暂换为田间的记录本,把烧杯中的化学反应延伸到滴灌管网,他们正以青春实践回答时代的叩问:乡村振兴的科技引擎,就在这沾泥带露的躬行之中。今日瓜棚里的汗水,终将浇灌出明日枝头的硕果。(孙睿希 文/诸家文 图)- 作者:孙睿希 来源:合肥工业大学化学与化工学院

- 发布时间:2025-07-14 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- 创意与行动共绘绿色画卷——重庆师范大学经管与管理学院蒲公英志

- 07-14 关注:0

- 安庆九一六学校:解锁AI潜能,让智慧之光照亮封闭式校园

- 2025年6月29日,淮北师范大学计算机科学与技术学院“徽风智教,皖韵未来”调研团队成员江鑫深入安庆市第九一六学校,开展了一场关于人

- 07-14 关注:0

- 安庆九一六学校:“封闭校园”期待智慧之钥,“徽风智教”团队建

- 2025年6月29日下午6时,淮北师范大学计算机科学与技术学院“徽风智教,皖韵未来”团队成员江鑫于安庆九一六学校完成了一项聚焦该校人工

- 07-14 关注:0

- 走进宁大校史馆 感悟薪火传承路

- 7月4日下午,宁波大学 “薪火传新者” 小组走进校史馆,开展了一场以 “追溯办学初心,传承宁大精神” 为主题的参

- 07-14 关注:1

- 躬耕瓜田问农需:合工大学子田间课堂探解“虫肥之困

- 7月13日下午,合肥工业大学化学与化工学院“乡村振兴”实践团队转战庐江县钟家岗村,走进王女士的瓜田大棚。

- 07-14 关注:5

- 探访龙泉禅寺,聆听古寺清音——一场与霸州龙泉禅寺的时空对话

- 2025年7月14日,中国石油大学(华东)文韵拾光实践队奔赴河北廊坊霸州龙泉禅寺,通过采访、观赏、讲解挖掘龙泉禅寺寺庙文化价值

- 07-14 关注:1

- 三下乡智化行者

- 智化行者团队带着化学知识与红色热忱,走进惠州乡村地区三栋镇,用“化”织科学、普写助“红”的行动,为乡村播撒希望种子,一起跟随我

- 07-14 关注:1

- 安师学子赴崂山道乐研学,遇中美教授共探传统音乐线性之美

- 07-14 关注:9